In Between – Narcisse

Casting >>

Direction musicale : Matthias Pintscher

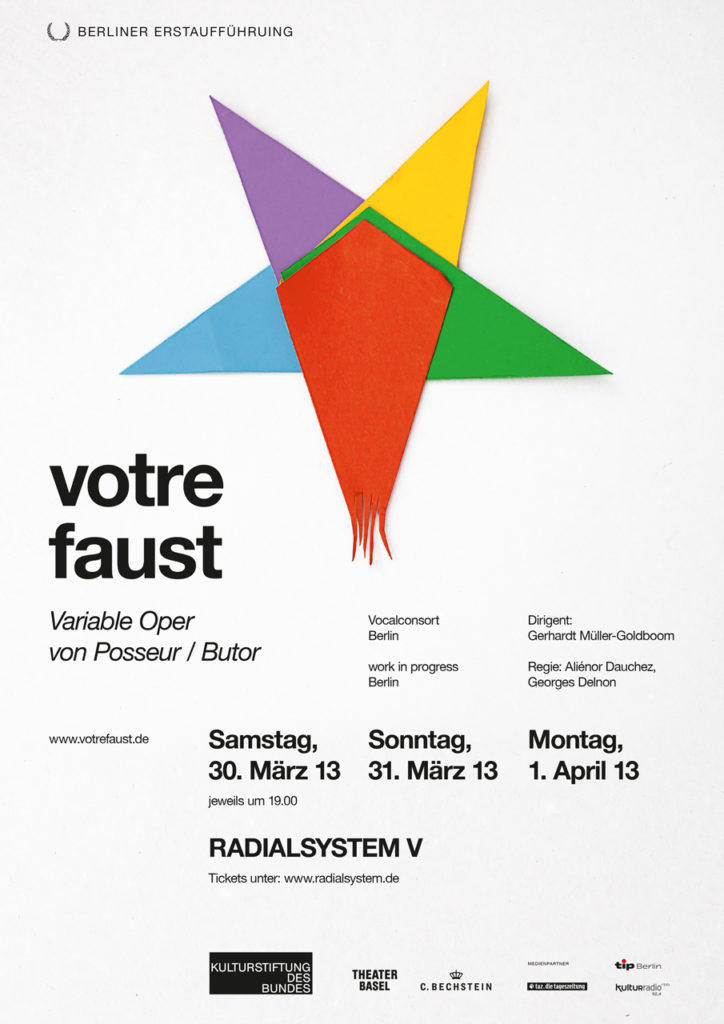

Mise en espace : Aliénor Dauchez, Michael Kleine

Musique : Beat Furrer, Yves Chauris, Brice Pauset, Pierre Boulez, Yann Robin

Assistanat : Cassandra Cristin, Cécilia Franco

Parfum : Georg Scherlin

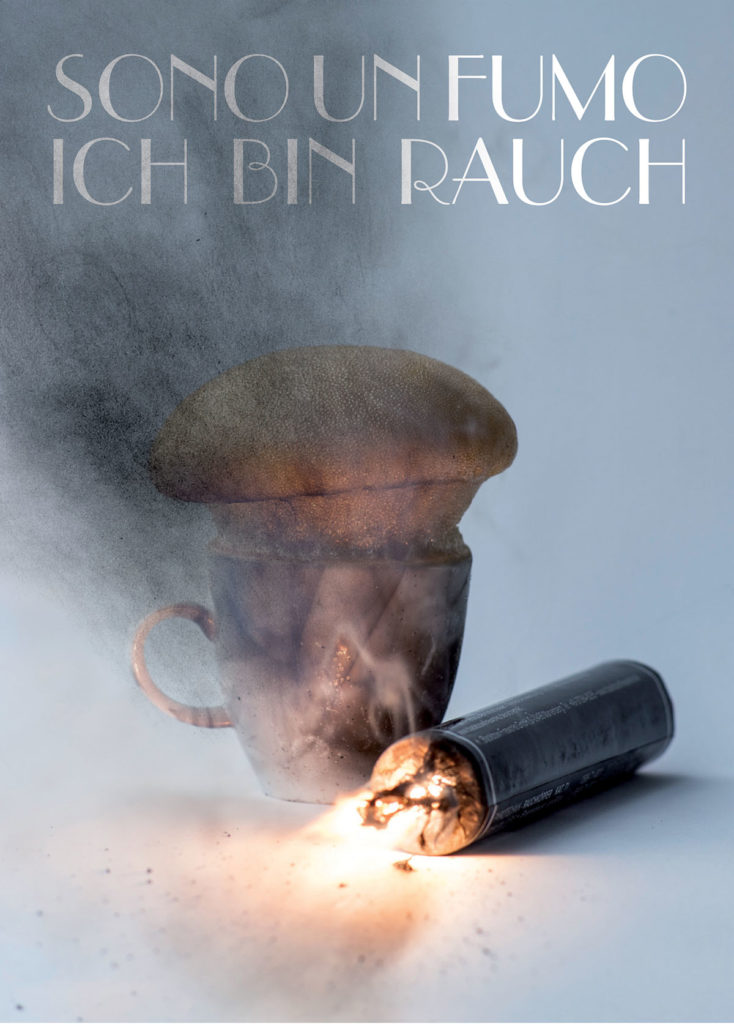

Photos : Quentin Chevrier

2021

Cité de la musique, salle des concerts

Coproduction Ensemble intercontemporain, Philharmonie de Paris

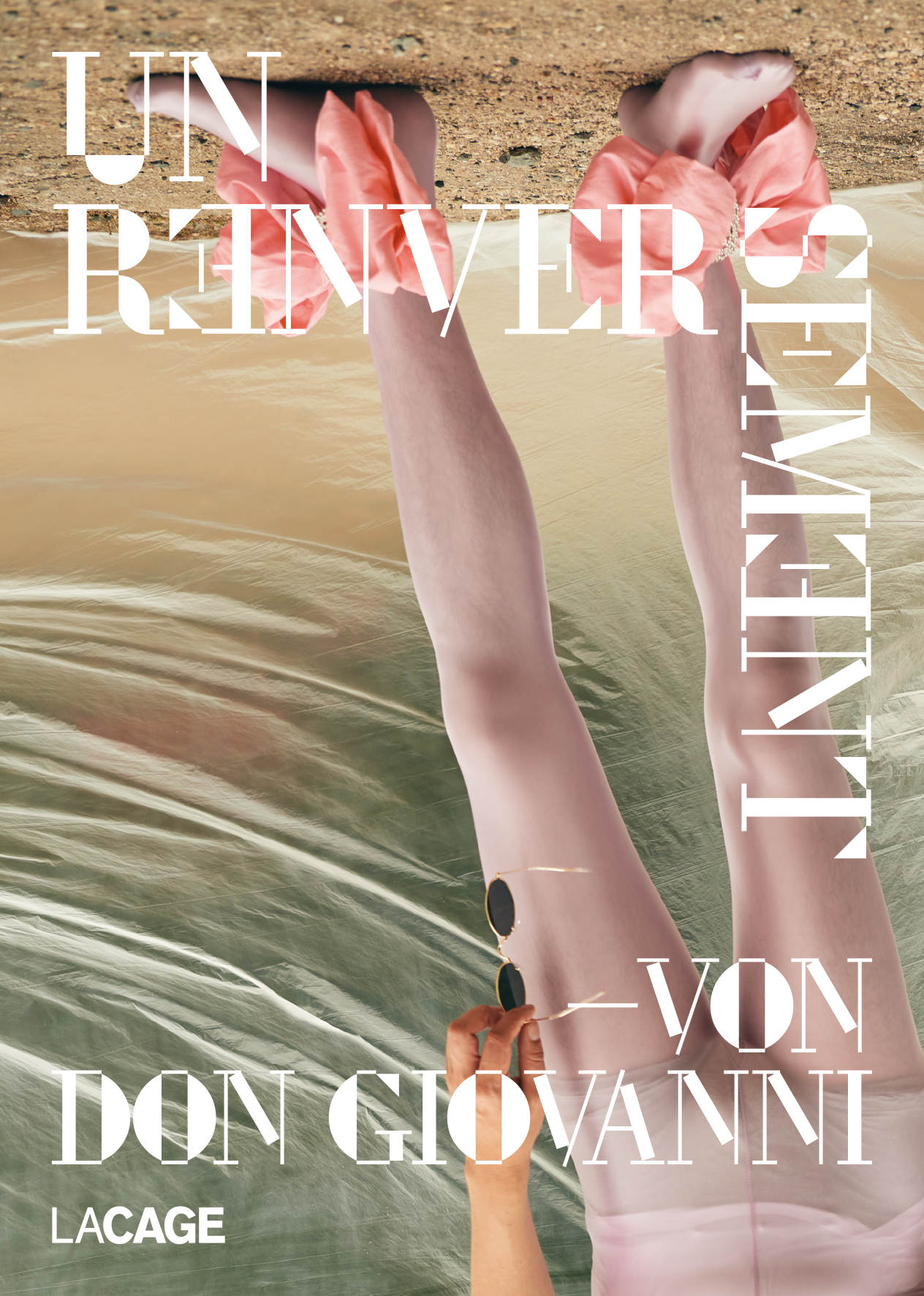

En partenariat avec l’Ircam – Centre Pompidou et La Cage

Ce concert a reçu le soutien de la Sacem

Narcisse, c’est un mythe curieusement très « formel », d’un point de vue à la fois sonore et visuel, qui a notamment inspiré de nombreux chefs-d’œuvre dans l’histoire de la peinture. C’est aussi un mythe largement opérant dans le domaine de la psychologie, puisqu’il a trait à l’amour-propre. Mais, comme bien des mythes, l’histoire ne fait que poser un cadre : quiconque s’en empare peut l’emmener dans une direction qui lui est propre. On ne sait par exemple pas que Narcisse est né du viol de sa mère…